-

조선시대 물류 유통의 중심으로 車夫에 대해서 보면아들을 위한 인문학/조선시대 직업들 2023. 2. 15. 17:45

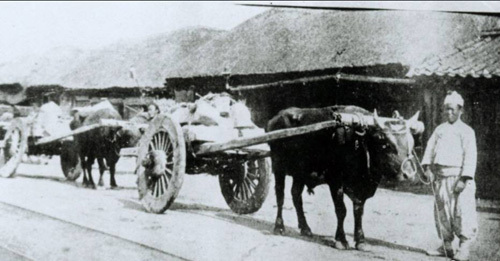

용산의 한 차부가 도성 안으로 짐을 운반하고 날이 저물어 집으로 돌아가는 길이었다...죄수가 형장으로 끌려갈때는 용산 차부가 수레로 실어 가는 것이 상례였다 - 구순훈 <이순록> - 조선시대까지만 해도 물길을 제외하면 원거리 물류 유통을 위한 도로 시설이 매우 열악해서 우마차 사용이 원활하지 못했다. 따라서 조선시대에 우마차를 수단으로 하는 운송업은 도시 중심으로 형성되었으며 여기에 종사하는 운송업자를 차부라 했다 조선 초기 문헌에 자주 나오는데 용산지역에는 일찌감치 많은 차부들이 자리를 잡은 것으로 보인다 예종실록에는 용산 차부들이 살인 사건 현장에 있었다는 기록이 있다. 구수훈이 지은 이순록에는 용산 차부들이 전문적으로 사형수와 그 시신을 이송한 것으로 소개했다.소가 끄는 수레로 사형수를 형장까지 옮기는 사극의 한 장면이 연상된다

1602년 한성부에 속한 차부는 열한명이었다. 그중 네명은 왕자들이 사적으로 이용하는 바람에 공무를 수행하지 않아 크게 문제가 되기도 했다. 1739년경 보충된 신보수교집록에 한성부 소속 관직이 모두 정리되어 있는데 이에 따르면 총융청에 한명, 수어청에 두명의 차부를 공식적으로 두었다. 관청 소속 자영업자와 민간인 신분의 차부가 공존했다는 사실을 알 수 있다. 이들은 주로 사대문 밖에 거주했다. 차부는 삯을 받고 각종 화물을 운송하기로 했지만 정부의 토목공사에 동원되는 경우가 허다했다. 특히 왕실의 건축 현장에서 목재와 석재 운반은 이들이 도맡았다. 중앙 정부 소속과 달리 한성부와 민간인 차부는 과중한 업무에 시달렸다. 심지어 세대에 실어야 하는 것을 짐을 한 대에 다 실으라고 강요하는 경우도 있었다. 고역을 참지 못해 도망하곤 했다

정조는 화성공사에서 이들을 대대적으로 고용했다. 총 646명의 차부가 동원되었다. 시간이 지나면서 운송수단과 동력, 화물 종류에 따라 차부를 구분하기 시작했다. 특히 우차부와 인력거부를 구분하여 사용했다. 특히 1906년 발표된 지방세 규칙에서 운송사업 분야는 교자세, 인력거세, 자전거세, 짐수레세로 구분하여 과세했다. 수레로 사람을 치어 유배 간 차부가 있는가 하면, 인력거꾼 중에는 단발령을 거부하여 투옥된 이도 있었고, 국채보상운동에 참여한 이도 있었다. 이들은 조합을 설립하여 운송업을 조직화하고 자신들만의 영역을 만들어 점차 전문기업으로 자리 잡기 시작했다

'아들을 위한 인문학 > 조선시대 직업들' 카테고리의 다른 글

조선시대에 유행을 이끈 출판 기획자인 세책점주에 대해서 알아보면 (1) 2023.02.27 조선시대 종합 운수 사업가인 세미꾼에 대해서 알아보면 (0) 2023.02.20 조선시대 부동산 중개업자인 집주름에서 PROTECH로 진화했는데 (1) 2023.02.06 서민들에게 소금을 유통하여 판매했던 鹽商은 어떠했나 (1) 2023.01.30 조선시대 매사냥꾼인 鷹師(응사)에 대해서 살펴보면 (1) 2023.01.16