-

물의 흐름이 세상을 바꾼다아들을 위한 인문학/수문학 2025. 4. 10. 03:00

증기기관의 원리

산업혁명의 역사를 올라가 보면 컴퓨터와 인터넷의 발명으로 시작된 3차 산업혁명, 그 이전에는 전기 발명으로 이뤄진 2차 산업혁명, 그 이전에 증기기관의 혁명이 가져온 1차 산업혁명이 있다. 인류발전을 이끌어온 이 모든 산업혁명은 끓은 물 덕분이었다. 즉 끓은 물이 만드는 수증기 덕분이다. 1765년 영국의 제임스와트는 최초의 증기기관을 만들었고 기본적인 원리는 물을 끓여 발생하는 수증기의 압력을 이용해 장치를 회전시키는 방식이었다. 액체 상태의 물은 기체 상태의 수증기가 되면 부피가 1244배나 늘어나고 온도 상승에 따른 부피 증가까지 고려하면 1500배까지 커진다. 이렇게 엄청나게 늘어난 부피는 팽창하면서 압력을 만들어내고 이 압력을 운동에너지로 바꾼 것이 바로 증기기관이다. 이 운동에너지를 회전력으로 바꿔서 기차 바퀴에 적용하면 증기 기관차가 만들어진다. 그로부터 100년쯤 지난 1860년대에 증기기관의 회전력을 발전기에 적용해 전기를 만든다 프랑스 발명가 제노베 그램미가 인류 최초의 발전기를 만들면서 2차 산업혁명이 시작되었다. 증기기관의 회전력으로 발생한 전기는 산업의 쌀이 되었다. 우리나라는 전력 생산의 65%가 석탄과 천연가스의 화력에 의존하고 원자력이 30%를 차지한다. 나머지 5%는 수력, 풍력, 태양광이 만든다. 화력과 원자력 발전은 물을 끓이는 방법만 다를 뿐 수증기의 힘으로 발전기를 돌리는 원리는 똑같다.

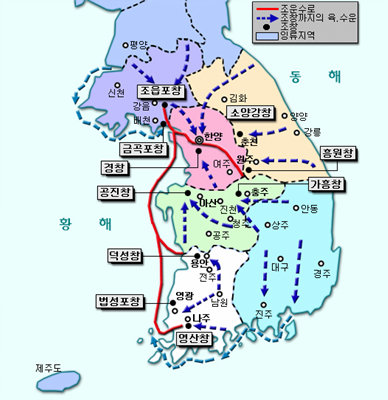

손돌목 12살 단종은 숙부인 수양대군에게 왕위를 빼앗기고 강원도 영월 청령포로 유배를 간다. 단종을 태운 배는 광나루를 출발해 남한강을 거슬러 올라간다. 육로를 이용하지 않고 물길을 이용한 것은 아마도 백성들의 눈을 피하기 위함일 것이다. 도성에서 가까운 마포진이나 한강진이 아닌 다소 떨어진 광나루를 이용한 것도 이 때문이다. 한강은 한양에서 강원도와 충청도를 오가는 중요한 교통수단이다. 우리나라는 지형상 산이 많아 육로를 통해 대규모의 물건을 운송하기가 쉽지 않다. 이에 비해 한강을 비롯해 금강, 영산강, 낙동강, 섬진강, 대동강 등 내륙 깊숙이까지 뻗어 있는 강을 이용하는 수운은 육상을 통한 육운보다 훨씬 효율적이었다. 조세로 납부하는 세곡 운반을 했다. 강과 바닷가에는 나루터가 발달해 지명에도 나루터를 의미하는 진이나 포가 들어간다. 포가 들어간 지명은 김포, 목포, 영산포이고 진이 들어간 명칭은 주문진, 정동진, 울진 등이 있다. 포는 서해안이 있고 진은 주로 동해안에 있다. 포는 나루터 중에서도 개 또는 갯벌이라는 뜻으로 조수가 드러나는 곳이다. 한강의 나루터도 조수가 드러나는 곳까지는 영등포, 마포, 반포가 있고 조수가 드러나지 않은 위쪽인 광진 등이 있다. 고려시대와 조선시대에 충청도, 전라도, 경상도에서 올라오는 세곡은 바닷길과 한강을 거쳐 도성으로 운반되었다. 이때 도성으로 들어오기 위해서는 강화도 근처 손돌목이라는 좁은 해협을 지나야 했다. 이는 경기도 김포와 강화도 사이에 있는 바닷길이다. 손돌목은 손돌이라는 뱃사공의 안타까운 죽음이 담겨있다

도성으로 세곡을 운반하는 배가 거친 물길 탓에 침몰하는 일이 잦아지자 조선 중종 때 한강 하류와 인천 제물포를 직접 연결하는 수로를 파기 시작한다. 하지만 당시 토목 기술로는 인천시 부평구에 있는 원적산을 뚫지 못해 제물포까지 수로를 연결하지 못했다. 이 수로가 굴포천이다 500년이 지나 1987년 굴포천 유역이 홍수로 큰 피해를 입자 한강의 물을 서해로 빨리 내보내기 위한 치수 사업이 시작된 것이다. 활용도가 떨어진다고 해서 단순한 방수로가 아닌 수운이 가능한 운하를 만들기로 하고 사업 이름도 경인운하사업으로 명명한다 1995년에 시작된 이 사업은 환경단체의 반대와 경제성 논란 등으로 수년간 표류하다 2011년 경인아랏뱃길로 다시 태어났다. 한편 하천과 바다를 직접 관통하는 수로를 만드는 시도는 바다와 바다를 연결하는 운하로 확대된다. 폭이 좁은 육지에 배가 다닐 수 있는 운하를 건설하면 뱃길을 획기적으로 줄일 수 있다. 대서양과 인도양을 잇는 수에즈운하, 태평양과 대서양을 잇는 파나마 운하가 대표적이다. 파나마 항로는 뉴욕에서 샌프란시스코까지 2만 2500킬로미터가 9500킬로미터로 줄고 수에즈 운하도 부산항에서 유럽까지의 3만 킬로미터를 2만 킬로미터로 단축한다. 그런데 수에즈 운하를 통과하는 항로보다 7천킬로미터 더 짧은 항로인 북극항로가 생길려고 한다. 부산항을 떠나 러시아 인근 북극해를 통과하는 항로로 이는 지구온난화로 얼음이 녹으면서 선박 운항이 가능하다

수렵과 채집 생활을 하던 인류는 강을 건너기 위해 통나무를 이용했을 것이다. 그러다가 통나무를 여러 개 붙여 뗏목을 만들고 갈대와 같은 가벼운 재료로 배를 만들기 시작했다. 석기 시대에 접어들어 도구를 사용하면서 인류는 석기를 이용해 통나무를 깎거나 속을 파내어 오늘날의 배와 비슷한 모양의 배을 만들어냈다 한편 2004년 경남 창령군에서 신석기 시대에 사용하던 나무배가 발견된 것이다. 발견된 배는 소나무로 만들어졌는데 석기와 동물 뼈를 이용해 나무 가운데를 파낸 형태였다 배가 만들어진 시기는 약 8천년 전으로 추정되었다. 배를 타고 고래를 사냥하는 그림이 바위에 새겨져 있는 울산광역시의 반구대암각화도 약 7천년 전에 만들어진 것으로 추정된다. 그리고 배를 만들고 이를 구동하는 동력이 문제였다. 처음에는 인간이 노를 젓는 동력을 이용했다가 바람을 이용한 돛을 단 범선이 등장한다. 그러나 범선은 역풍이 불거나 바람이 전혀 불지 않을 때는 원하는 곳으로 이동할 수 없었다 이에 삼각형 돛과 사각형 돛을 적정히 이용해 역풍이 불어도 배를 원하는 곳으로 이동시킬 수 있게 되었다 바람이 불지 않아도 노를 젓지 않아도 배를 움직일 수 있는 동력이 필요했는데 기차 바퀴를 돌리는 증기기관을 이용해 배를 움직일 생각을 한다. 배 옆에 수차 모양의 바퀴를 붙이는데 증기기관으로 바퀴를 돌리며 수차가 돌면서 물을 밀어내 배가 앞으로 나아가는 방식이다 증기기관을 동력으로 하는 증기선이 등장한다. 1800년 초에 만들어진 증기선은 많은 승객을 태우고 항해속도는 3배 빨랐다 산업혁명으로 쇠를 만드는 제철 기술이 발달하면서 배를 만드는 재료는 자연스럽게 목재에서 철로 바뀐다. 그리고 배의 속도인데 배에 커다란 수차를 부착해 회전하는 방식은 속도에 한계가 있어 이를 해결하기 위해 나선형의 스크루 프로펠러였다. 1843년 세계 최초로 만들어진 그레이트 브리튼호가 만들어지면서 범선보다 5배 빨라졌다. 배는 전 세계 화물 운송량의 90%이상을 담당하였다.

밀물과 썰물은 달, 태양, 지구가 서로 끌어들이는 인력 때문에 나타난다. 인력이 강하게 받는 곳은 바닷물이 모여 밀물이 되고, 인력을 약하게 받는 곳은 바닷물이 빠져 썰물이 된다. 지구에 미치는 태양의 인력은 달의 인력에 비해 165배나 크지만 밀물과 썰물에 대한 영향이 달이 태양보다 1.5배 정도 크다. 그것은 지구와의 거리 차이 때문이다. 태양은 지구와 멀리 떨어져 있기 때문에 지구상의 모든 곳에 비슷한 인력이 작용한다. 이에 비해 달은 지구와 가까워 달이 지구에 미치는 인력은 곳에 따라 차이가 크다. 이 인력의 차이가 밀물과 썰물을 만들고 태양과 달의 위치에 따라 그 세기가 달라진다. 태양과 달이 일직 선상에 있을 때는 지구에 미치는 인력이 가장 커지기 때문에 밀물과 썰물의 세기도 커지는데 이때가 그믐과 보름이다. 바닷물의 움직임에 영향을 주는 요소는 인력 외에 지구 자전에 의한 원심력이다. 지구 자전에 의한 원심력과 달과 태양의 인력이 적절하게 균형을 이루면서 밀물과 썰물이 생긴다. 밀물과 썰물에 의한 수위 차이는 서해안이 가장 크고 동해안이 가장 작다. 3면 바다에 미치는 원심력과 인력은 비슷한데 왜 이런 차이가 생기는 이유는 밀물과 썰물의 차이가 커지기 위해서는 바닷물이 밀려들어 오는 곳이 만처럼 좁은 공간이어야 한다. 만에서는 밀려드는 바닷물이 외부로 빠져나가지 못하고 좁은 공간에 갇히기 때문에 밀물과 썰물이 수위 차가 커진다 이런 지형이 서해안인 것이다

'아들을 위한 인문학 > 수문학' 카테고리의 다른 글

강화도 무신정권의 식량해결 / 베네치아도시 형성 계기 / 인디언 기우제 (0) 2025.09.04 물과 관련한 살수대첩의 수공과 아전인수, 국제 물분쟁에 대해서 (1) 2025.06.26 물과 커피에 대한 다양한 이야기들 (3) 2024.09.03 물의 특성과 다양한 기능을 살펴보면 (0) 2024.05.30 물은 수문학으로 지구를 수구로 불러야 한다고 하는데 (0) 2024.05.02