-

누에고치를 만든 비단의 역사에 대해서 알아보면아들을 위한 인문학/천과 옷 2025. 2. 6. 03:00

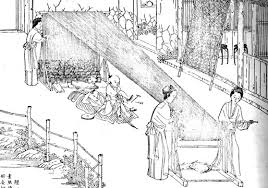

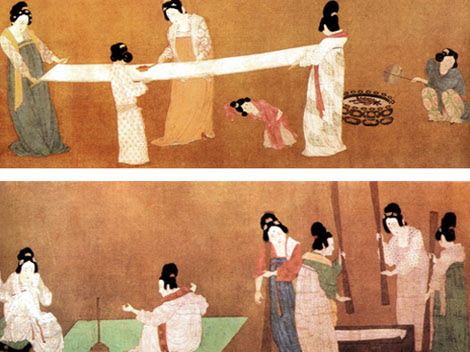

12세기 송나라 황제 휘종의 도련도(새로 짠 비단을 손질하는 궁궐 여인들)를 그렸는데 긴 비단 두루마리에 먹과 물감, 금가루로 그린 그림은 세무리의 여자들이 비단을 가공하는 과정을 단계별로 보여준다. 맨 오른쪽의 여자 4명은 명주에 다듬이질을 하고 있다. 중앙에서는 여자 2명이 비취색 깔개 위에 앉아 바느질을 하고 왼쪽에서는 다른 여자들이 긴 비단을 펼쳐 들고 있다. 이들은 좋은 집안에서 태어난 황제의 첩일 가능성이 있다. 그들은 허리선이 높고 하늘색, 초록색, 살구색, 진홍색 등 서로 잘 어울리는 색의 무늬가 들어간 의복을 입고 머리는 정교하게 모양을 낸 뒤 빗 장신구로 고정한 모습이다 이 그림에 묘사된 비단 손질의 3단계 공정은 모두 성적인 시에 나오는 비유들이다. 예컨대 옷감에 다듬이질을 하는 동작은 원래부터 여성의 성욕에 대한 은유로 자주 쓰인다. 즉 황제는 비단으로 몸을 감싼 이 매력적인 여자들이 황제를 향한 좌절된 욕망을 해소하기 위해 비단을 더 많이 만들어내고 있다고 암시하는 그림을 비단 캔버스에 그린 셈이다

다른 천연섬유와 마찬가지로 비단 또한 고고학자들이 발굴할 수 있는 흔적을 잘 남기지 않는다. 추측건대 양잠은 6천년-7천년 전에 처음 시작됐다. 신석기 시대 유적지인 시안에서는 기원전 2200-1700년 사이의 것으로 추정되는 누에고치가 깔끔하게 반으로 쪼개진 상태로 발견됐다. 중국 남부의 저장성에서는 기원전 2750년경에 생산된 것으로 추정되는 평직물 조각이 나왔다. 한편 놀랍게도 5천년 가까운 세월 동안 누에나방에서 명주실을 뽑아 비단을 만든 나라는 중국밖에 없었다. 그리고 비단이라는 물질 자체는 썩어 없어졌지만 비단 생산에 필요한 바늘, 베틀, 북 같은 물건들은 아직 남아 있다. 기원전 1500년에서 기원전 1050년 정도까지 지속된 상 왕조시대에는 동아시아 최초의 문자였던 갑골문자가 만들어졌다. 상 왕조의 갑골문자 중 약 1000자를 해석해보니 10%정도는 뽕나무, 누에, 비단의 여신 등 비단과 관련된 말이었다. 중국에서 비단을 다양한 용도로 쓰기 시작한 때는 상 왕조시대였다. 특히 비단은 장례에 사용된 것이다. 고대 이집트 사람들이 부장품을 리넨으로 감쌌던 것처럼 중국에서는 옥, 청동기, 손도끼 같은 부장품을 비단으로 감쌌다.

공자가 살았던 시대부터는 비단 생산과 여성의 사회적 역할이 연결되기 시작했다. 하 왕조(기원전 2070-1600년)시대에는 여자들은 집에 머물면서 옷감 짜는 일을 해야 한다는 관념이 있었다. 4세기 어떤 문헌은 말하는데 여자들은 실을 뽑고 옷감을 짜기 위해 아침 일찍 일어나고 밤늦게 잠자리에 든다. 이것들은 그들의 일이다. 상 왕조(기원전 1500-1050년)시대부터 누에 신이나 누에 여신이라는 개념이 생겨나면서 여성과 비단의 연결 고리는 한층 강해진다. 그리고 비단의 대표적 쓰임새는 지위를 나타내는 것이다. 공자의 예기에는 왕의 관은 빨강비단으로 안감을 두르고 갖은 금속으로 만든 못을 박아 고정한다 높은 관리의 관은 검정비단으로 안감을 두르고 소뼈로 만든 못을 박는다. 낮은 관리의 관에는 안감을 두르되 못은 박지 않는다. 상왕조와 주왕조시대(기원전 1600-256년)에 비취와 비단은 귀족들 사이에서 가장 귀하게 여겨지는 선물이었다. 비단은 상징적인 무늬를 넣어 짤 수도 있고 완성된 비단에 자수를 놓을 수도 있었다. 비단을 짜는 직공들은 사람들의 수요에 부응해 점점 더 정교한 무늬를 만들어냈는데 그 무늬는 시대에 따라 달랐다. 예컨대 당나라 때는 밝은색이 유행했지만 송나라 때는 연한색이 인기를 끌었다. 그리고 비단길을 통해 외국문물이 중국 땅에 들어온 다음부터는 그리스, 인도, 페르시아 문양의 흔적이 발견되었다.

중국 황제들은 화려한 비단을 매우 좋아했다. 7세기부터는 노동력을 아주 많이 투입해야 만들 수 있는 야들야들한 노란색 비단은 황제들만 사용할 수 있는 법이 만들어졌다. 궁전에는 비단 염색과 직조 설비가 있었고, 황제의 정식 부인인 황후가 친히 양잠 기관을 감독하기도 했다. 금나라 황제 장종은 1190년 황위에 올랐을 때 1200명의 직공을 불러들여 특별한 문양이 들어간 다마스크를 짜라고 지시했다. 사치 금지법은 특정 견직물을 특정 계층에게만 허용했다. 용을 수놓은 관복은 중국에서 극소수만 입을 수 있는 옷이었다. 청나라 때는 중간 직급 관리들 용 8마리가 새겨진 관복을 입은 반면 직급이 높은 관리는 용이 1마리 더 들어간 옷을 입었다. 대개 용은 겉감 안쪽, 끈을 조이는 곳 아래에 숨겨져 있었다. 궁궐에서는 관복 관리를 황실의 의복 담당자에게 맡겼다. 주나라 때는 전국의 양잠업만을 감독하기 위한 행정기관이 설립됐다. 한편 수백년 동안 비단을 생산하는 방법을 크게 3가지였다. 첫째 농가에서 여자들이 나라에 세금으로 바치기 위해 비단을 짰다. 둘째는 직업적으로 옷감을 짜는 기구들이 생겨났다. 셋째는 국가가 관장하고 황실에서 운영하는 공방에서 황실와 궁궐 사람들의 옷에 들어가는 비단을 생산했다. 생산이 대규모라서 측천무후가 황후였을 때 공방에는 5천명 이상이 종사했다.

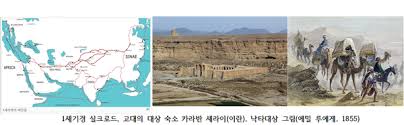

도련도에서 비단이 주제, 소재, 풍자의 3가지 역할을 수행한 것처럼, 중국의 비단은 문화적으로 풍부한 의미를 지닌 동시에 부의 원천으로도 중요했다. 1578년이 되자 중국 전체 세수의 10%가량이 국영 공장의 비단 생산에 쓰였다. 사실 중국의 비단 생산은 오래전부터 경제활동의 핵심이었다. 진나라에는 뽕나무 잎을 훔친 사람은 설령 훔친 잎이 가치가 없더라도 30일간 강제 노동에 처한다는 법령이 있었다. 국가들 간에 비단 생산을 두고 경쟁이 벌어지기도 했다. 그리고 비단은 다양한 경우에 화폐 대신 사용됐다. 주나라의 청동 제단에는 말 1마리와 비단 몇 필을 노예 5명과 교환했다는 기록이 새겨져 있다. 왕망이 신왕조를 다스리던 서기 9년에서 23년 사이에 무늬없는 비단 1필은 약 60kg의 쌀과 맞바꿀 수 있었고 아주 고운 비단은 쌀 80kg과 교환할 수 있었다. 그리고 내수시장이 비단 생산이외에 대외무역에서 활발히 이루어졌다. 12세기 초에 중국을 여행했던 고고학자 스타인은 고비사막 가장자리의 폐허가 된 망루에서 조그만 비단 조각을 발견했다. 그 망루는 교역의 중요한 기착지였다. 비단에 적힌 내용에는 전촉 나라의 강북지방에서 온 비단 1필, 무게 708g, 가격은 618냥이라고 했다. 1127년 송나라가 멸망하자 화려한 다마스크 비단을 만들기 위한 새로운 공방이 세워졌다. 이 공방에서 생산된 비단은 티베트족의 말과 교환했다. 나중에는 중앙아시아를 가로지르는 교역로들의 네트워크에 아예 비단이라는 이름을 붙이기에 이르렀다. 이것이 비단길이다.

'아들을 위한 인문학 > 천과 옷' 카테고리의 다른 글

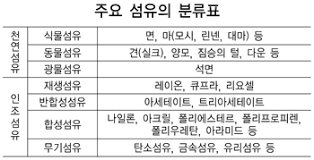

아오자이가 사랑받은 이유는 무엇일까 ? (1) 2024.11.05 단어로 옷감 짜기, 옷을 발명한 이유, 동물가죽옷의 단점, 이집트의 린넨에 (0) 2024.06.20 섬유에 대한 여러 이야기와 정신학자인 프로이트는 여자들이 직물을 짜는 이유 (1) 2024.02.16 실로써 운명을 결정했다는 고대 그리스인의 신화를 보며 (1) 2023.10.24